Trenza de fique

Una biografía

Casi todo lo que las entrañas de la tierra producían en Colombia hace cincuenta años era empacado en costales de fique. Con la llegada del plástico, el valor de esta fibra en el mercado fue cayendo estrepitosamente. Frente a un escenario tan hostil para las familias fiqueras, hay artistas y diseñadores que están rescatando el fique, trabajándolo con las propias comunidades. La obra de Rosana Escobar es un caso paradigmático de este giro, mezcla de pericia artesanal, apuesta ambiental y osadía conceptual.

POR Santiago Erazo

Fotografías de Emilija Mulušauskaitė

Dirección de arte de Annika Tosti / Fidel Arias

Rosana Escobar peina el fique en su taller como quien peina la crin de un caballo blanco. Lo escarmena, lo pasa por un peine de puntillas largas, y en ese momento el fique, con el mismo temperamento de un caballo manso, se deja peinar, es noble. Accede a que ella recorra sus fibras, le permite detener por un instante su aspereza. Luego habrá que doblarlo para volverlo alfombras, tapices, bancos. La mansedumbre desaparecerá y ofrecerá resistencia, porque ante todo es una fibra tosca, que no olvida su antigua terquedad.

Rosana tendrá que domar el material como se doma a un caballo brioso. Deberá seguir el galope verde de las pencas que protegen los hilos de fique; plantas perennes que son capaces de extenderse hacia las llanuras del cielo durante décadas enteras, y que ahora, más que nunca, luego de haber sido firme sostén de la economía campesina del país en forma de costales y artesanías, están desapareciendo de los paisajes colombianos, sobre todo en Santander. El fique que tiene Rosana en sus manos parece de otro tiempo; un fantasma hecho de hilos y de vientos que bajan de las montañas santandereanas. Su tarea, desde hace varios años, junto a campesinos y artesanos, ha sido convertir a los fantasmas en cuerpos robustos, objetos y piezas animadas con un alma vegetal.

***

Los mayas llamaban “ki” o “kij” a una planta equivalente al fique, el henequén, con el que hacían hilos, hamacas, cuerdas, cabuyas y jarcias. Fray Diego de Landa describía así, en pleno siglo XVI, la cultura maya del henequén: “[Los mayas] tienen una yerba silvestre, que también la crían en sus casas, [...] de la cual sacan su manera de cáñamo de que hacen infinitas cosas para su servicio”. Unos dos mil kilómetros al sur, en lo que ahora es la Mesa de los Santos, Barichara y Curití, los indígenas guanes estaban aprovechando la versatilidad similar del fique para hacer bolsos, cordeles, gorros y calzado. También lo hacían los ingas en el Cauca o los kankuamos en la Sierra Nevada, pero fueron los guanes quienes ganaron mayor notoriedad por su labor con la fibra.

Mujeres y hombres altos –algo poco común dentro de los pueblos andinos–, de piel caucásica y rasgos mongoloides, los guanes habían descubierto cómo extraer los hilos del fique y trabajarlo. Cuenta el investigador Ricaurte Becerra en su libro Los cultivos y artesanos del fique que, “después de rajar en pequeñas porciones las hojas, los guanes las hacían pasar varias veces por medio de dos cuchillas de macana, halándolas con la mano derecha y presionándolas con la izquierda para extraer la totalidad de la fibra”. Con el material resultante, dice Becerra, incluso se hacían cuerdas para cruzar ríos caudalosos.

En el siglo XVI, el cronista y poeta Juan de Castellanos contó unas treinta mil casas en territorio guane. Veinte años después de que las tropas de Martín Galeano llegaran a la actual Santander, apenas una décima parte de los guanes seguían vivos. Los pocos que habían sobrevivido murieron esclavizados en las minas de oro. Desaparecieron así los guanes, pero no sus tecnologías ni sus técnicas textiles. Tampoco el fique. De hecho, un siglo después, en 1640, había más de cinco mil espacios destinados a la extracción del fique en Santander. Durante el XIX, los criollos empezaron a ver los réditos económicos cada vez mayores del henequén, el “oro verde de México”, mote que recibió gracias a una impresionante bonanza a lo largo de la península de Yucatán en tiempos decimonónicos. El profesor León Zamosc, uno de los mayores conocedores de los procesos de transformación del fique en Colombia, cuenta que, con un ojo puesto en el henequén y otro en el fique, dos ciudadanos colombianos le enviaron una carta al presidente Rafael Núñez, informándolo “de las ventajas que la industria del henequén había traído a la economía mexicana”. La exhortación iba dirigida a apostarle al fique, cuyos hilos son incluso un poco más finos que los del henequén. Poco después, la apuesta devino en realidad con la expansión del café. Y así, departamentos cafeteros como Antioquia, Boyacá o Santander se convirtieron también en departamentos fiqueros. En la propia cultura colombiana la planta ganaba notoriedad, tanto en la periferia como en el centro. Por ejemplo, dentro de las páginas del periódico El Nacionalista, el poeta Rafael Pombo le dedicó un poema al fique que empezaba así: “¿Ya sueno a fique? / Te agradezco el toque. / Fibra es siquiera, y de la patria, el fique, / No caucho que hace a todos lados trique, / Cual danzarín político in utroque”.

A raíz del Cuarto Congreso Nacional de Cafeteros de 1930, los productores de café entendieron que la economía fiquera podía crecer con el envión del café, y vieron que transportar el grano tostado en costales de fique, en vez de usar empaques de yute o de otros materiales foráneos, estimularía la industria nacional. El resultado fue que, para la segunda mitad del siglo XX, el fique era “la segunda planta textil más importante de Colombia, después del algodón”, como afirma el historiador Jairo Campuzano-Hoyos. Venía siendo verdadero oro verde que crecía entre montañas, un cultivo próspero antes del parteaguas que surgiría en los años setenta.

Fique en rama. Taller Rosana Escobar. Barichara, luz natural.

Hamaca. Componentes: fique en rama color natural, hilo de cobre / Técnica: tejido en telar de pedal horizontal / Descripción del plano: caney del arquitecto y artista José Alejandro Bermúdez, luz natural.

***

Primero fueron las manos de la abuela de Rosana en Bogotá. Luego los estudios en biología y un interés creciente por los textiles y el diseño, pero antes que nada fueron las manos de la abuela de Rosana cosiendo, una imagen que hizo las veces de semilla. Más adelante conocería las fibras crudas y vírgenes, y poco después los costales de café. Tras graduarse como bióloga de la Universidad de los Andes e investigar la diversidad genética de peces como el pargo rojo en la bahía de Cartagena, Rosana giró el timón y empezó a estudiar lo que a cualquiera se le antojaría una antípoda de su faceta como bióloga: la carrera de diseño en la Academia de Diseño de Eindhoven, Holanda. Allí entendió las posibilidades textiles de los sacos de fique con los que aún se transporta el café, el único producto en Colombia que solo se transporta con empaques de fique. En 2023, según la Federación Nacional de Cafeteros, Colombia produjo 11,4 millones de sacos de café, y 1,6 millones fueron exportados, buena parte de ellos a Europa. Rosana vio en Holanda cómo los costales con los que llegaban estas toneladas de café se desperdiciaban y cómo el fique del que están hechos tiene el potencial de ser reutilizable. Así surgió Unraveling the Coffee Bag, un proyecto en el que fue ideando bancos, taburetes y alfombras, todos con los hilos usados de los talegos de café.

Tejer con el fique de los costales era viajar a la semilla de las manos de su abuela, pero era también el viaje a la semilla del propio fique; el regreso de un material que cruzó océanos y que ahora estaba siendo urdido con la misma intención de los guanes y, más adelante, de los artesanos: mujeres y hombres que durante siglos han sabido domesticar con parsimonia la rudeza de las pencas. Con el tiempo, Rosana vio que un proyecto así tenía que abarcar no solo el fique desgastado por los kilómetros y los días de viaje y el mercado voraz, sino también la fibra que brota virgen de la tierra. Y así, mientras recorría los campos de fique y sus verdes fantasmas de hojas carnosas y las calles empedradas en Barichara, Rosana conoció a un artesano sui generis, de nombre Albeiro Camargo, su futuro compañero de trabajo.

***

En el taller de su casa, hecha de barro y tapia pisada, Albeiro Camargo, vestido con un impecable pantalón de algodón, suéter de lana virgen, cinturón de cuero de cabro y chocatos marrones, teje el fique como quien toca el arpa. Sus uñas son largas, como las de los arpistas llaneros, y con ellas va entretejiendo hilos con el mismo virtuosismo de un Edmar Castañeda tocando jazz con treintaidós cuerdas de nylon. Lo hace en silencio y en la mañana, cuando la humedad del amanecer ha reblandecido las fibras de fique. Ya en la tarde o en la noche, con la llegada del crepúsculo y el brillo de la luna iluminando los árboles de guayaba, será difícil trabajarlo. Albeiro calla mientras teje, mientras va echando mano de la lanzadera –un sencillo instrumento de madera que, dentro del telar, permite pasar la trama de un lado a otro–, y en ese momento, rodeado por el canto de los toches, de los barranqueros y de los mirlos, se va imaginando qué otras formas pueden tomar los conos blancos de fique virgen agolpados en su taller.

De tanto tejer ha aprendido a hacerlo sin mirar. O a hacerlo mientras distrae la vista con lo que lo rodea. Hay veraneras y botones de oro. Hay enredaderas de fríjol railón y achiras florecidas. Hay tomates y maíz morado y nogales. Hay guayabas en el suelo irrigando su olor dulzón en el aire. Todos crecen juntos en su cultivo de pancoger, con el que comen su esposa y sus tres hijos. También descolla en el terreno una que otra penca de fique, aunque el que usa para sus diseños suele comprarlo a productores locales.

Triángulos. Componentes: urdimbre hilo de algodón, trama fique en rama blanco y verde oscuro, hilo de cobre /Técnica: tejido tafetán hecho en telar de pedal horizontal / Descripción del plano: caney del arquitecto y artista José Alejandro Bermúdez, luz natural.

Igual que Rosana, empezó a trabajar el fique descosiendo costales de café. Y a su vez, igual que Rosana, Albeiro dejó de lado su profesión –estudió veterinaria en San Gil, Santander– para lanzarse de bruces a las labores artesanas. Ese, desde pequeño, fue su llamado. Nacido y criado en Boyacá, llegó a Santander desde hace un buen puñado de años con el deseo de formarse y con el propósito velado de seguirle el trazo al fique. En Mogotes, a una hora de San Gil, solía visitar las casas de ancianos para escuchar sus historias y verlos tejer. Ellos le pedían a cambio un manojo de fique y creaban ante sus ojos expectantes esmeradas mochilas y artesanías. Por ese tiempo, con los saberes afincados en sus manos, se dio a la tarea de viajar a Barichara a vender sus artesanías en el Taller de Artes y Oficios. Cuenta que, a pesar de cierta reticencia inicial hacia el fique, sus mochilas empezaron a venderse, sobre todo luego de que la propia directora del taller, Dalita Navarro, esposa del expresidente Belisario Betancur, celebrara la pericia con la que Albeiro trabajaba el fique.

No solo hablamos de un hombre talentoso y sensible, sino también de un artesano cuya voluntad y energía, igual que los afluentes abrevando en el río Chicamocha, se encausan directamente hacia su vocación. Por eso no le importó durante varios años viajar una veintena de kilómetros hasta Barichara para exhibir frecuentemente su trabajo. Ángela Jiménez, directora de la Fundación Montechico –una oenegé encargada de velar desde la pedagogía por los saberes ancestrales del trabajo con el fique, el añil y la arquitectura en barro–, veía los largos trayectos que debía realizar Albeiro, y un buen día le propuso mudarse a la reserva de la fundación. Allí llegó a vivir con su familia, y fue también allí donde pudo instalar su taller, con sus diferentes tipos de telares, su escarmenadora y el fique en todos sus estados y formas. Fue, además, gracias a Ángela que Albeiro y Rosana se conocieron. La lanzadera con la que han ido urdiendo ellos dos sus intereses es la mirada que cada uno tiene sobre la artesanía y el diseño contemporáneo, dos roles que no son precisamente rígidos o inflexibles; el artesano Albeiro tiene en el fondo alma de diseñador, y la diseñadora Rosana alberga el ímpetu del artesano. De lejos, envueltos en un alboroto de manos en el telar, doblando y tejiendo, parecen una trenza de fique.

***

Sentada en una silla de madera dentro de su pequeña casa de bahareque, un sencillo hogar en la vereda Aguafría, municipio de Villanueva, Santander, donde cuelgan sendos retratos del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María, Gertrudis recuerda la vieja rueca de pedal con la que hilaba el fique. El pedal no es más que una rama gruesa que debe pisarse con destreza de funambulista para no perder el agarre. En el techo, una rueda va hilando a medida que se baja la rama. Uno se imagina a Gertrudis trabajando en su juventud como si fuera una de aquellas mujeres encorvadas de “Una carta rumbo a Gales”, el famoso poema de Juan Manuel Roca en el que las artesanas y sastres colombianas pueden llegar con su “loco pedaleo hasta Java y Burdeos”. Ahora, la vieja rueca, instalada hace casi un siglo en su casa, está cubierta de bolsas y prendas. Hace más de siete años que Gertrudis y José Antonio, su esposo, no trabajan con el fique. Por supuesto, la rueca había dejado de usarse hace muchos más años, pero fue desde hace siete que el “jique”, como lo llaman los dos esposos, cambiando la efe por jota, no se ha vuelto a hilar.

En los años setenta, la industria petroquímica estaba gozando del don de la ubicuidad, y con ella llegaron los plásticos al mundo de los empaques. Sin miramientos, el gremio fiquero advirtió durante el primer Congreso Nacional de Fiqueros de 1978, realizado en San Vicente, Antioquia, el riesgo de un nuevo material para transportar el café, el plátano, la papa o la cebolla. Según el relato de Ricaurte Becerra, el investigador León Zamosc habló en el congreso sobre cómo “el desarrollo del plástico estaba dando lugar a fibras sintéticas que se empezaban a utilizar para la elaboración de empaques y cordeles, desplazando las fibras duras de origen natural, como el henequén, el yute y el fique”.

El cambio llegó y, con él, a pesar de la oposición de campesinos y artesanos, el declive progresivo del mercado del fique en el país. El plástico abarataba costos; los agricultores y transportadores podían ahorrarse bastante dinero usando empaques y costales sintéticos, y eso es lo que han hecho hasta el sol de hoy. A unos cuantos metros de la casa de Gertrudis y José Antonio, Ángela Carreño, sobrina política de ambos, dice que ahora, en estas semanas de agosto en las que no ha trabajado el fique, se está enfermando cada vez más. Hace apenas una semana, el comerciante que suele comprar los costales de fique en esa zona no fue a visitarla. Ya es la tercera vez en 2024 que los domingos, días de venta de costales de fique para Ángela, han sido yermos y no han tenido ningún comprador. Es difícil encontrar personas interesadas en los empaques de fique, dice Ángela, si por dos costales de dicho material se cobra cinco mil pesos, mientras esos mismos dos costales, pero hechos de plástico, cuestan apenas dos mil.

La crisis de los años setenta primero se sintió en las comunidades fiqueras, pero luego fue viéndose en tierras campesinas a lo largo del país. Para muchas familias, el fique era una planta que se trabajaba cuando los cultivos principales de un terreno no estaban en tiempo de cosecha. Las pencas se desfibraban, se colgaban al sol para blanquearlas –tendidas como largas cabelleras espectrales– y luego se convertían en empaques de café o papa. Para otras, hacer costales de fique era un ingreso extra que se recibía los domingos en la plaza de mercado y que servía para comprar la comida de la semana. Ahora, el fique no es nada de eso. Hay quienes en el campo dicen sin tapujos: “El fique trae pobreza”. Lo piensan cuando recuerdan que desde niños estuvieron cosiendo empaques, los mismos que hoy en día, hechos con un material retador que debían desfibrar y coser, valen muy poco. El de los costales de fique es un proceso arduo, dispendioso, que requiere de varias manos, de paciencia y de destreza manual, y el mercado ha encontrado un sustituto que reduce costos, mano de obra y tiempos de producción. El resultado es una disonancia entre las economías campesinas y la idea occidental de desarrollo y optimización. El plástico, dicen muchos campesinos, no deja respirar bien los alimentos; los hace pudrir con mayor facilidad cuando se transportan, y dentro de estos empaques sintéticos se magullan con mayor frecuencia, pero son insumos más baratos, y frente a eso, dicen muchos comerciantes, no hay alternativa natural que valga.

Herradura. Componentes: fique en rama y fique hilado / Técnica: amarre / Descripción del plano: taller Rosana Escobar en Barichara, luz natural.

Espinas. Componentes: fique verde, vino tinto y blanco natural, hilo de cobre / Técnica: tejido en telar de pedal horizontal / Descripción del plano: caney del arquitecto y artista José Alejandro Bermúdez, luz natural.

***

A unos cuarenta y cinco kilómetros de Villanueva está el municipio de Curití, también en Santander. Frente a la iglesia del pueblo, una obra colonial perfectamente conservada, construida en 1690 con ladrillo, piedra rodada y calicanto, José Delio Porras recuerda sus días trabajando el fique junto a su familia. La fibra se ha urdido a lo largo de su vida, primero como artesano y luego como gerente de la empresa Ecofibras, cargo que no ejerce desde hace un año. Pocas personas como José Delio conocen el trabajo de los artesanos con el fique, y pocos saben tanto de la situación de la fibra en Santander durante las últimas décadas.

–Santander –dice José Delio– es un departamento particular en el tema de fique, porque tiene productores, tiene industriales, tiene la cooperativa Coohilados, tiene artesanos y tiene a los que hacen empaques. Si usted se va al Cauca, por ejemplo, que es el primer productor de fique en Colombia, más o menos del 70 % de todo el comercializado en el país, se da cuenta de que allá hay industria y productores, pero no artesanos.

“La tierra de la bruma y los atardeceres”, como también se conoce a Curití, es quizá el lugar que mejor demuestre esa vocación artesana del trabajo con el fique en Santander. La misma palabra curití, “pueblo de tejedores” en lengua guane, da un primer indicio de ese derrotero. Durante el siglo XX, el fique, incluso luego de la llegada del plástico, seguía allí echando raíces, enredándose entre los dedos de los pobladores. Para 1979, más del 80 % de las familias curiteñas se dedicaba a labores artesanales. Para 2018, un poco más de mil personas estaban trabajando el fique en el pueblo; un número cada vez más decreciente. Una de las artesanas que aún se mantiene en el oficio es María Patrocinio Pimiento.

Refundida en algún rincón de AreAgua, su taller, está la medalla a la Maestría Artesanal que María Patrocinio ganó en 2015. Los premios y los galardones le han sido indiferentes en todos estos años, desde que se formó en Aratoca –otro bastión del fique en Santander– gracias a un convenio colomboalemán. De ahí en adelante, ha sido el compromiso artesano el que le ha interesado a la “mamá osa de los artesanos en Curití”, como la define la Guía Homo Faber de la Fundación Michelangelo, guía en la que “Patro” fue incluida en 2022. Su eje es aquel compromiso y el diálogo con diseñadores como Manolo Flórez e instituciones como Artesanías de Colombia. La de María Patrocinio es, de cierta forma, una labor de linderos porosos, en la que los saberes tradicionales no entran en pugna con las propuestas contemporáneas.

–El trabajo de María Patrocinio –dice José Delio– ha sido una de las banderas de Ecofibras. Ella entiende el valor de lo que hace, y por eso no lo regala.

Ecofibras, desde su lugar de enunciación como empresa cooperativa –una figura económica que en su faceta popular y campesina ha ido perdiendo la fuerza que tuvo hace varias décadas–, ha servido de plataforma para talleres como el de María Patrocinio. Gracias a esto, las artesanías con fique han podido ser exportadas a países como Italia, Francia o Estados Unidos.

La distribución no es, en todo caso, la única labor de Ecofibras, la empresa de artesanía fiquera más importante de la región. Esa red tupida con los artesanos se urde a través de una estructura colaborativa en la que se involucra a 4 500 productores, entre campesinos, cultivadores y los propios artesanos, que son más de 1 500, según datos del gerente actual, Manuel Atuesta. El proceso inicia con el fique desfibrado, secado y escarmenado con mantequilla por comunidades campesinas de la zona. Luego, el material llega a Ecofibras para que pueda ser teñido in situ y trabajado en los telares de dos y cuatro pedales.

Es con ese insumo, vuelto a peinar, que los artesanos en Curití trabajan las piezas –bolsos, canastas, tapetes, materas o billeteras–. Los artículos son comprados por Ecofibras, y la empresa a su vez los vende y distribuye en tierras nacionales y extranjeras. Son entre trescientas y cuatrocientas familias las que se benefician de estos lazos, y las que han defendido el fique desde el parapeto de la innovación. Muchas, sin embargo, se siguen preguntando cuánto más pueden estirarse los réditos de una industria venida a menos.

***

José Delio le dijo un día a Rosana: “El fique no va a desaparecer”.

Fue en la casa del propio José, en Curití, durante una visita reciente este año. Poco después, ese mismo día, él le mostró a Rosana el video de una nueva máquina que puede desfibrar el fique mientras separa los jugos y el bagazo. Un hándicap que ha tenido el fique desde los tiempos de los guanes es que solamente el 5 % de la penca se puede aprovechar. Este tipo de máquinas son la promesa de darle otra vida a la planta y aumentar su aprovechamiento, más allá de la utilidad textil, pues son conocidas sus propiedades saponíficas –para la producción de jabones–. Incluso se ha explorado el jugo del fique dentro del proceso de teñido del material para reducir el impacto ambiental que aún tiene.

Estas alternativas surgen en un momento en el que el fique usado para los costales de café está pasando por su peor momento. Empaques del Cauca, una de las tres grandes empresas de costales de fique en el país –las otras dos son Coohilados, en Santander, y Excala, en Antioquia –, está ad portas de desaparecer. Sus pérdidas rondan los 9 mil millones de pesos y desde mayo de este año sus trabajadores se han declarado en huelga permanente.

Con todo, mientras los fiqueros caminan por el filo de una navaja, empiezan a surgir paliativos. El 2 de agosto de 2023 se firmó la Ley 2311, la cual “fortalece la cadena productiva del fique y se promueve la especialización de la industria fiquera”. La ley incluye iniciativas como la reactivación del Fondo de Fomento Fiquero, la creación de un programa para la exportación del fique, el acceso a líneas de crédito para campesinos y artesanos fiqueros o el diseño de estrategias que incentiven el uso de empaques de fique frente a los hechos con fibras sintéticas.

Mientras llegan los primeros frutos de una ley que todavía tiene repercusiones inciertas en un mercado cada vez más volcado hacia el polipropileno, los artesanos y los diseñadores, como Rosana Escobar, persisten en la exploración de un material que tiene todavía la impronta de un lienzo en blanco. Precisamente, las figuras y los diseños de Rosana dan cuenta de la amplitud que tiene ese horizonte. Carlos Mario Gómez, fundador de Casa Ensō, una galería de diseño ubicada a las afueras de Medellín, fue el primero en apostarle a la obra de Rosana pensándola en ese intersticio estrecho entre el arte, la artesanía y el diseño, una imbricación en la que incluso se entreteje la moda, como lo demuestra la reciente inclusión de varias piezas de la propia Rosana en la nueva tienda de la diseñadora Johanna Ortiz en Nueva York.

–El valor artístico de la obra de Rosana Escobar –dice Carlos– radica en su capacidad para transformar un material que ha sido tradicionalmente considerado utilitario, en una expresión artística profunda y rica. A través de su investigación y trabajo creativo, Rosana destaca la belleza del fique, sus texturas y tonalidades, y cómo estos elementos pueden ser utilizados para contar historias sobre la identidad cultural de Colombia. Además, al integrar la tradición y la contemporaneidad en sus piezas, Rosana desafía la noción de lo que se considera arte, promoviendo un diálogo entre el pasado y el presente.

El diseño y la artesanía con fique, a su manera, de la mano de un pelotón de diseñadores como Rosana, están cobrando una especie de revancha frente al aluvión del plástico en el país y frente a la amenaza de los empaques plásticos para el transporte de café, zanahoria, cacao o papa. Una revancha cada vez más vigorosa.

***

Llega un día, después de años enteros abriéndose al viento, en que el fique, por fin, florece. Lo hace con pétalos verdes y blancos, sin corona, con un estigma diminuto. Pero el florecimiento también es el anuncio del fin. Han pasado los días y las noches suficientes para que las pencas decidan no crecer más y no vivir más. Entonces brota de ellas una flor verdiblanca y el fique parece cantar a la manera de los cisnes, cuya música más bella, decía Sócrates, es la que interpretan antes de morir. Este canto, el de las pencas, es táctil, como si fuera otra fibra, y se puede oír con los dedos. Y los artesanos, los artistas, los campesinos, los diseñadores, los cultivadores, los guanes, los ingas y los kankuamos, los de ahora y los que ya no están, los que han dejado arrumados los costales y los que hilan todavía con convicción la aspereza vegetal, le agregan alguna nota o alguna melodía o siquiera un pulso ligero a ese canto, que no es más que una urdimbre blanca, como los cisnes y los fantasmas, hecha de fique.

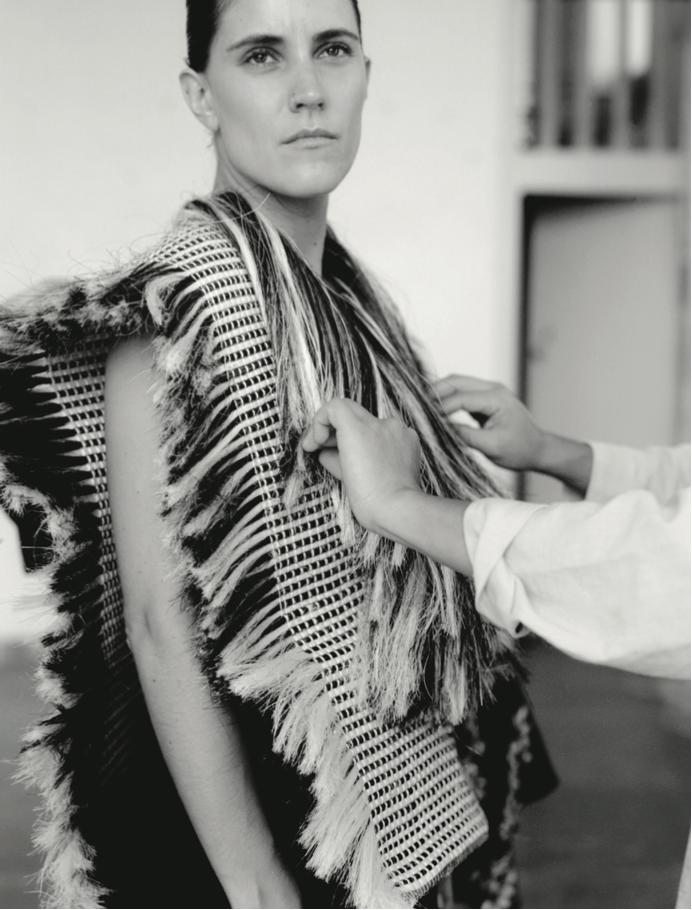

Corset. Componentes: urdimbre hilo de algodón, fique en rama blanco y negro / Técnica: tejido en tafetán / Descripción del plano: Reserva Hotel Alto del Viento, luz natural.

Rosana Escobar y Albeiro Camargo trabajando a cuatro manos el fique en el telar. En la foto derecha, recorriendo caminos de tierra y arcilla, literales y metafóricos, está el artesano Albeiro.

ACERCA DEL AUTOR

Es el editor de El Malpensante. En 2019, recibió el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia. Ese año publicó su primer libro, el poemario Una llaga en el cielo (Premio Nacional de Poesía Obra Inédita de la Tertulia Literaria de Gloria Luz Gutiérrez). Parte de su trabajo ha sido incluido en revistas nacionales e internacionales, así como en varias antologías de poesía, y traducido al chino para el libro El canto del cóndor, antología de poesía colombiana contemporánea (Uniediciones, 2021).